カイコを育てよう

JAおやま北飯田稚蚕飼育所さんから、ふ化後すぐの蚕をわけていただきました。

ふ化後すぐの稚蚕は1齢(から4日)というそうです。その後、2齢(3.5日)→3齢(4.5日)→4齢(6日)→5齢(9日)と育っていくそうです。そして繭(まゆ)を作り始めるようです。

博物館では、1齢から蚕(カイコ)を育てて、その様子をお知らせしていきたいと思います。

成長日記

1日目

卵(抜け殻)の様子

卵から出てきたのが、この蚕です。

1齢期でふ化後2日目ほどだそうです。黒くてアリのようにも見えるので、蟻蚕(ぎさん)とも呼ばれます。

動画はこちら→https://www.youtube.com/watch?v=-Q-ODxRbyq8

蚕は桑の葉を食べて成長します。桑の葉以外は食べないそうです。モンシロチョウがキャベツ、アゲハチョウがミカンなどの柑橘類、オオムラサキがエノキを食べるのと同じですね。

できるだけ柔らかい部分の桑の葉をあげました。

2日目

ふんがたくさん落ちていました。桑の葉をたくさん食べているようです。

体長は4mmほどです。

3日目

昨日よりも大きく育っています。グルメな蚕は桑の葉の中でも、新しく柔らかい葉を好んで食べるようです。

動画はこちら→博物館日記020604

4日目

順調に育っています。体長は6~7mm程度になっています。

新しくあげた桑の葉をモリモリ食べています。体全体が白っぽくなってきました。

午後になると動きが止まる蚕が増えてきました。

写真のように頭を上げて眠りに入ります。

眠(みん)といって24時間後には目覚めて、脱皮をして2齢幼虫になるそうです。

5日目(2齢1日)

昨日、眠に入った蚕は、目覚めると脱皮をして、2齢幼虫になっています。

動画はこちら→博物館日記020606

6日目(2齢2日)

脱皮をして大きくなった蚕は、さらに桑の葉を食べて大きくなります。

体長は1.3cmほどになりました。

7日目(2齢3日)

再び顔を上げて動きが止まりました。眠に入ったようです。

いい姿勢で並んでいるのがかわいいですね。

8日目(3齢1日)

眠から覚めると脱皮をして、3齢幼虫になりました。

後ろに脱いだ皮が残っています。

脱皮が終わるとすぐに、桑の葉を食べ始めました。

9日目(3齢2日)

3齢2日目を迎えました。たった1週間でずいぶん大きくなりました。

ものすごい食欲です。あっという間に桑の葉が穴だらけです。

10日目(3齢3日)

桑の葉を与えるときの様子です。

まずは桑の葉を食べやすい大きさに切ります。

そして、桑の葉をネットの上に置いて、それを蚕の上につぶさないようにのせます。

すると、新しい葉に気付いた蚕が、下からすぐに上がってきます。

11日目(3齢4日)

3齢4日目の蚕です。

体長は大きいもので2.5cmほどあります。

今までのネットでは、通り抜けられないので、隙間の大きなネットに替えました。

12日目(3齢5日)

昨日から眠に入っていた蚕が、脱皮を始めました。

頭を上げて動きを止めていた蚕が、ピクピクっと動き始めます。

しばらくすると、大きな頭が出てきて、するすると皮を脱ぎ始めます。

動画はこちら→博物館日記020613

脱皮前と脱皮後の蚕を比べてみましょう。

奥が、脱皮後(4齢)の蚕です。手前は脱皮前(3齢)の蚕です。

脱皮後の方が、頭が白っぽく大きいことが分かりますね。

脱皮直後はしばらく休んでいますが、再び桑の葉を食べ始めます。

14日目(4齢2日)

4齢になった蚕は、ますます食欲旺盛。桑の葉があっという間に穴だらけです。

体長は4cmを超えるものもいます。

動画はこちら→博物館日記020615

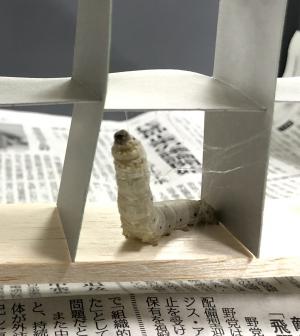

16日目(4齢4日)

今日は、蚕がまゆを作るための部屋(まぶし)を作りました。

まゆを作るようになると、自分で部屋を選んでまゆを作り始めるそうです。

気に入ってくれるといいのですが。

17日目(4齢5日)

4眠に入りました。次の脱皮でいよいよ5齢幼虫です。

仲良く並んで寝ています。

21日目(5齢3日)

緊急事態!?

動画はこちら→博物館日記020621

23日目(5齢5日)

5齢になって、桑の葉を食べる量が、ものすごく増えました。

朝あげた桑の葉が・・・、

午後にはもうすっかりなくなっていました。

ものすごい食欲です。

調べたところによると、かいこは生涯食べる桑の葉の8~9割を5齢で食べるそうです。

25日目(5齢7日)

1ぴきだけ、桑の葉を食べず首を振っている蚕がいました。

よく見ると、近くに糸らしきものが…。

そこで、以前作成した「まぶし」に移動させてみました。

すると、行ったり来たりしたあと、たくさんある部屋の中から1つを選んで、その中でまた首を振るような動きを始めました。

よく見ると、8の字を描くような動きです。

そして、少しずつ糸が張られてきました。

ついに、繭(まゆ)をつくりはじめました!

繭をつくることを営繭(えいけん)というそうです。

ちなみに、繭をつくろうとしている蚕をまぶしに移すことを「上蔟」(じょうぞく)といいます。

26日目(5齢8日)

昨日の夕方から始まった繭づくりは、朝には繭玉になっていました。

玉にはなっていますが、まだ中が透けて見え、一生懸命作っている様子がうかがえます。

桑の葉を食べなくなったほかの蚕たちも、まぶしに引っ越しです。

自分のお気に入りの部屋を探してまぶしを上がっていきます。

部屋が決まると、さっそく繭づくりを始めました。

40日目

まゆが完成してからちょうど2週間、14日目です。

まゆのはじが茶色くなって穴が開いていました。

よく見ると、なんと、カイコガ(成虫)がまゆから出てきていました!

とてもかわいらしいカイコガです。

カイコガは翅(はね)がついてはいいますが、飛ぶことはできません。

翅(はね)の大きさの割に、はらが大きくて重たいからだそうです。

また、ずっと大昔から人間に飼いならされてきたので、えさをさがしたり、たまごを産む場所を見つけたりする必要がないことも関係しています。

44日目

交尾の様子です。

まゆから出たメスは、オスをひきよせて、すぐに交尾を始めます。

交尾は数時間続きます。

45日目

交尾の終わったメスが卵を産みました。

1つ1つ重ならないように、上手に産んでいきます。

1ぴきのメスがたくさんの卵を産みます。

本場結城紬(つむぎ)

本場結城紬は、栃木県小山市、下野市、茨城県結城市およびその周りの地域で昔から生産されている織物です。

紬とは、紬糸(まゆからつむいだ糸)を使った絹織物のことです。本場結城紬は、模様のない無地や縞模様などから始まり、明治時代ごろから「絣(かすり)細工」と呼ばれる高度な技術で織り上げるようになり、次第に高級織物として有名になっていきました。

本場結城紬は、2010年(平成22年)にユネスコ無形文化遺産に登録されました。古代より受け継がれてきた技術と文化が世界でも守るべきものと認められたのです。

蚕を飼って繭(まゆ)を作らせ、その繭(まゆ)から糸を作るという仕事は、はるか遠い昔から行われてきたといわれています。「古事記」(712年)や「日本書紀」(720年)にはすでに、養蚕が行われていたことをうかがわせる記述があります。奈良時代には、絹を調(税)として納めさせていた記録が残っており、平安時代の「延喜式」(972年)には絹などを納める国として39か国があげられており、下野の国も含まれていました。

現在小山市には、「絹」や「桑」という地区があります。昔から養蚕業が盛んであり、市内の東部を流れる鬼怒川は、昔は「絹川」と書いていたという記録も残されています。