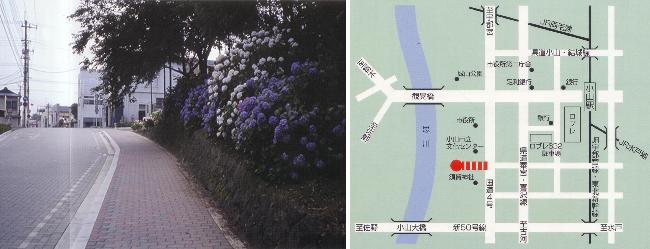

清水坂・ポケットスペース

清水坂(しみずざか)は、小山宿から思川の舟渡しに至る坂道として人々に親しまれていたもので、昔から坂の崖に沿って清水が湧き出ていたことに由来します。

また、庚申塔が寛政12年(1800年)に建てられていますが、これは当時、思川沿いの佐野道・栃木道の追い分け(分岐点)付近にエノキの大木と一緒にあったもので、日光街道の宿場町として栄えていた小山宿から、思川を舟で渡り、佐野・栃木方面に向かう人々の道しるべとして役立っていました。

これら歴史文化的資源の保存を図り、活用することが文化的風土の醸成につながることから、景観の阻害要素となる文化センターの敷地法面の修景処理や歩車道の舗装のグレードアップと併せて整備を図ったものです。

事業期間

平成3年4月から平成4年3月まで

事業概要

清水坂

工事延長

134メートル、道路幅員6メートル(路肩0.5メートルを含む)

歩道幅員

片側2メートルから3メートル、舗装インターロッキングブロックポケットスペース

施行面積

55.4平方メートル、舗装小舗石舗装、擬石平板貼り、植栽帯イヌツゲ(170本)、エノキ(1本)、庚申塔1基移設、案内板、ベンチ、道標1基移設

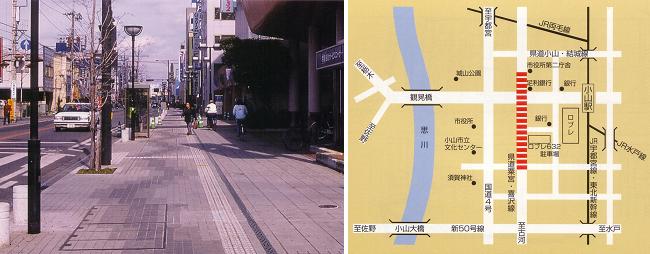

シンボルロード

小山市と栃木方面を結び、古くから多くの人や車が往来してきた小山駅から観晃橋から小山栃木線のルートは、歴史と文化の中枢たる中心市街地に位置し、また小山駅や小山市役所、思川、城山公園等、市を代表する自然・歴史資源を結ぶ重要な道路として位置づけられています。

そこでこの小山駅から観晃橋までの区間である「小山駅前通り」が小山市の顔となり、市民のシンボルとなる道路となるように、小山らしさを表現した高質な道路空間を確保し、デザインされた美しい素材を用いた歩道において歩行者がゆったりと安心して歩けるよう歩行者空間を創出し、アーケードの撤去や電線の地中化等により明るく美しいまちなみの形成を図りました。

事業主体

栃木県

事業期間

平成6年1月から平成8年1月

Aゾーン(小山駅から県道粟宮喜沢線まで)

平成10年10月から平成12年3月

Bゾーン(県道粟宮喜沢線から国道4号線まで)

平成元年10月から平成3年3月

Cゾーン(国道4号線から観晃橋まで)

施設概要

事業延長 654メートル

- Aゾーン:141メートル

- Bゾーン:213メートル

- Cゾーン:300メートル

道路幅員 25.0メートル

- 車道A・Bゾーン:6.5メートル

- Cゾーン:5.5メートル

歩道舗装A・Bゾーン

- 小舗石舗装(御影石)紬模様張り

- Cゾーン:デザインタイル(コンクリート擬石平板)張り

その他

街路樹、照明

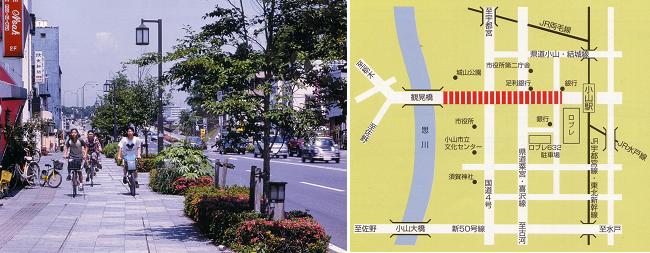

県道粟宮・喜沢線

県道粟宮・喜沢線(都市計画道路3・5・102号粟の宮喜沢線)は、小山市の中心市街地を南北に縦貫する幹線街路であることから、交通機能の向上を図るとともに、小山らしい良好な都市景観を備えた街なみを形成する必要がありました。

そこで、小山市の歴史軸、商業軸として、旧日光街道の面影を残しつつ、併せて歩道設置、電線等の地中化、植栽等により高質な道路空間として整備し、にぎわいと楽しさのある街なみを創出するようデザインしています。

また、道路に面するまちなみ整備として、地元商店街が中心となり2地区の建築協定(上町大通り建築協定:平成4年10月6日告示、中央町大通り建築協定:平成5年7月21日告示)が締結されています。

事業主体

栃木県

事業期間

昭和63年から平成13年度まで

施設概要

事業延長

461メートル

道路幅員

6.0メートル(歩道幅員:3.5メートル×2)

歩道舗装

インターロッキングブロック

その他

デザイン照明、キャブ施設